Der Fehler im System

Wohnungslosigkeit macht vor keinem Alter Halt. Diese Frau wurde in einer Notunterkunft fotografiert. Michael Kottmeier, K-Film

Wohnungslosigkeit macht vor keinem Alter Halt. Diese Frau wurde in einer Notunterkunft fotografiert. Michael Kottmeier, K-Film

50.000 Menschen in Berlin haben kein Dach über dem Kopf, so schätzt man. Diese Zahl ist in ihrer Dimension kaum jemandem bewusst. Diese 50.000 Menschen sind in einer bescheidenen Notunterkunft der Stadt übergangsweise untergebracht oder sie ziehen ständig von der Couch eines Bekannten zur nächsten. Sie gelten als wohnungslos. Wie schwer es geworden ist, in der Hauptstadt und anderen deutschen Großstädten eine Wohnung zu finden, damit haben inzwischen viele ihre Erfahrungen gemacht oder zumindest davon gehört. Meist ist die fehlende Wohnung nicht das einzige Problem. "Jemand, der sich schon immer schwer damit getan hat, Bewerbungen zu schreiben und vielleicht einen negativen Schufa-Eintrag hat oder gar Mietschulden, der wird es schwer haben, diese Probleme allein zu überwinden", sagt Kai-Gerrit Venske, der bei der Caritas jahrelange Erfahrung als Fachreferent für Wohnungslosenhilfe mitbringt. Er beobachtet die Not in der Stadt seit mehr als zehn Jahren und ist für die Caritas aktiv in sozialpolitischen Gremien, führt Gespräche mit Verantwortlichen, um auf eine Verbesserung hinzuwirken.

Wie die Hilfe funktioniert

Rein rechtlich betrachtet regelt ein vorbildliches Gesetz die Hilfe bei Wohnungslosigkeit, einzigartig in Europa. Wer von Wohnungslosigkeit betroffen ist und besondere soziale Schwierigkeiten hat, hat einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfe. Im Fachjargon werden diese Hilfen "67-er-Hilfen" genannt, mit Bezug auf die Paragraphen 67 bis 69 im Sozialgesetzbuch XII. Einer der sozialen Träger, der vom Staat bei der Beratung und Unterstützung von Wohnungslosen finanziert wird, ist die Caritas. Bei der Caritas werden diese Unterstützungsleistungen unter dem Label Ambulante Wohnungslosenhilfe (AWH) angeboten. Ambulant heißt diese Form der Hilfe, weil es auch stationäre Formen der Hilfe gibt, etwa in Übergangs- oder Krisenhäusern. Die AWH der Caritas bietet an acht über die Stadt verteilten Standorten Beratung und Hilfe an. "Zuerst wird ein Hilfeplan aufgestellt. Hier werden Ziele festgelegt, was man erreichen möchte und geschaut, welche brennenden Themen es gibt", erklärt Kai Venske. "Es geht dabei nicht nur ums Wohnen. Man schaut auch, welche sozialen Kontakte hat die Person noch, wie ist es mit Arbeit und Ausbildung, mit gesundheitlichen Themen, ob vielleicht noch eine Sucht mit im Hintergrund ist. Das kann ein komplexes Geflecht aus Problemen sein." Regelmäßig wird gecheckt, wie weit die Person mit der Unterstützung in ihren Zielen gekommen ist. Neben der Beratung verfügt die Caritas über 120 sogenannte Trägerwohnungen, die sie selbst anmietet. In diese Wohnungen können Klient*innen übergangsweise einziehen. Sie haben dann ihre eigenen vier Wände und können lernen, wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Die Miete übernimmt meist das Jobcenter. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung erworben werden kann, die es vorher meistens nicht mehr gab. Und man gewinnt Zeit, mit jemandem Bewerbungen zu schreiben, der Klient oder die Klientin hat eine zivile, offizielle Meldeadresse. Der Adresse erkennt man nicht an, dass es sich um eine Trägerwohnung handelt. Im besten Fall lassen sich mit der Zeit auch negative Schufa-Einträge ausmerzen. All das hilft immens bei der Bewerbung um eine dauerhafte Wohnung.

Die Zahlen sprechen für sich

Kai-Gerrit Venske ist Caritas-Fachreferent für Wohnungslosenhilfe und Existenzsicherung.Walter Wetzler

Kai-Gerrit Venske ist Caritas-Fachreferent für Wohnungslosenhilfe und Existenzsicherung.Walter Wetzler

"Im Jahr 2021 konnten wir als Caritas über 80 Prozent unserer Klient*innen, konkreter gesagt 245 Personen, in einen eigenen Mietvertrag bringen. Dazu gehören 55 Wohnungen, die erhalten werden konnten. Die Trägerwohnungen werden bei all dem nicht mitgezählt. Das bedeutet, dass 245 Menschen aus der Wohnungslosigkeit herausgekommen oder gar nicht erst in diese hineingeraten sind. Das ist noch einmal eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Und es zeigt, wie wirksam diese Arbeit ist", sagt Kai Venske stolz.

Der Fehler im System

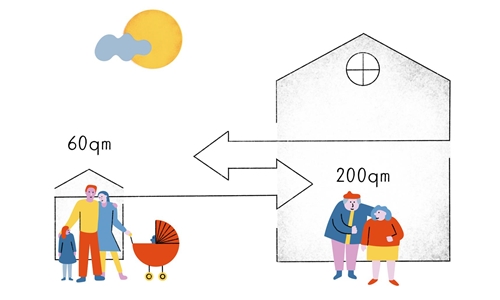

Wenn die Hilfe wirksam ist, warum wird sie nicht ausgebaut, warum gibt es immer noch 50.000 Wohnungslose in Berlin? Um sich der Antwort zu nähern, muss man etwas ausholen. Für die Bewilligung oder Ablehnung der ambulanten Wohnungslosenhilfe ist in Berlin jeder Bezirk eigenständig verantwortlich. Bis 2012 gab es einen Finanzausgleich der Bezirke untereinander, ganz ohne Limit. Wenn der eine Bezirk also mehr Geld ausgab, wurde dies von den anderen Bezirken quasi ausgeglichen. Bei diesem Finanzausgleich handelt es sich um das so genannte Planmengenverfahren. Nach 2012 wurde dieses Verfahren reglementiert. Es wurde ein Mittelwert der bezirklichen Kosten für die 67-er-Hilfen gebildet. Wer diesen Mittelwert nun überschreitet, muss seitdem 25 Prozent der überschrittenen Kosten aus der eigenen Bezirkskasse zahlen. Wer unter dem Wert bleibt, erhält sogar 25 Prozent aus dem bezirklichen Ausgleich für seinen Bezirkshaushalt. "Das hat dazu geführt, dass es ein ökonomischer Anreiz für Bezirke wurde, die Bewilligung der Hilfe zu begrenzen", erklärt Venske. "Darüber wird nicht so offen gesprochen, denn es gibt ja den individuellen Rechtsanspruch. Eigentlich müsste jeder Einzelfall neutral geprüft werden, ohne dass dabei irgendeine ökonomische Frage eine Rolle spielt. Aber die Realität ist, dass es gegenüber 2011 einen Rückgang bewilligter Maßnahmen gibt. Und das um mehr als die Hälfte."

Politik will Wohnungslosigkeit bis 2030 beseitigen, doch wie?

Die Politik möchte das Problem der Wohnungslosigkeit beseitigen - und das innerhalb der nächsten acht Jahre. Fragwürdig ist dabei, wie das gelingen soll, da ja der Wohnungsmarkt auf lange Sicht äußerst angespannt bleiben dürfte und die bereits bestehenden Hilfemöglichkeiten wie geschildert sogar noch Begrenzungen erfahren. Letzteres wird bislang jedoch kaum hinterfragt, insbesondere auch nicht in den Medien. Neue Ansätze wie das "Housing First"-Prinzip genießen in den Medien hingegen einen guten Ruf. Der Name ist eingängig, er wirkt wie eine Zauberformel zur Überwindung von Wohnungslosigkeit. Zuerst wird Klient*innen eine Wohnung zur Verfügung gestellt - und zwar bedingungslos. Dann folgt auf freiwilliger Basis die sozialarbeiterische Betreuung. In den letzten drei Jahren wurden in diesem Projekt allerdings deutlich weniger Wohnungen akquiriert als in der Ambulanten Wohnungslosenhilfe. "So lang der Wohnungsmarkt so angespannt bleibt, wird alle Hilfe an ihre Grenzen stoßen", gibt der Fachreferent zu bedenken. "Berlin bräuchte zudem dringend eine offizielle senatsseitige Auswertung der 67er-Hilfen für die ganze Stadt. Bisher erfolgt diese trotz vorliegender Zahlen der Träger nicht. Dabei ließe sich dann beispielsweise auch berlinweit analysieren, wie viele vormals wohnungslose Menschen jetzt über eigenen Wohnraum verfügen."

Das ganze Thema müsse mehr ins Licht der Öffentlichkeit, ist sich Kai-Gerrit Venske sicher. "Es ist natürlich total widersinnig, dass man zum einen Wohnungslosigkeit überwinden möchte, zum anderen aber wirksame Hilfeangebote besonders begrenzt. Der Politik ist der Sparanreiz für die Bezirke seit Jahren durchaus bekannt", sagt er. "Aber durch die Medien wird das Problem nicht aufgegriffen, weil es so komplex erscheint."

Der Experte nennt außerdem die Einflussnahme der Finanzverwaltung als einen wesentlichen Grund, weshalb eine Veränderung bisher ausgeblieben ist. "Die Sozialsenatorinnen Breitenbach und Kipping hätten wahrscheinlich schon längst einer Reform zugestimmt, aber sie werden durch die Senatsfinanzverwaltung ausgebremst, die ein Ausufern der Kosten befürchtet." Kai-Gerrit Venske ist wenig optimistisch, dass sich an der Misere ohne Druck von außen etwas tut. "Das Problem braucht einfach mehr Publicity. Über die Medien müsste die Botschaft wohl direkt bei Franziska Giffey ankommen und dort zur Chefinnensache gemacht werden. Wir müssen unsere wirksamen Instrumente wie die Ambulante Wohnungslosenhilfe stärken und nicht weiter behindern, damit wir Wohnungslosigkeit in dieser Stadt wirklich überwinden können."

Text: Christina Kölpin